金属-有机笼(metal–organic cages, MOCs)因其高度可设计的结构、多样的功能特性以及在催化、清洁能源转换、生物医药和可持续材料等领域中的广泛潜力,近年来在化学与材料科学领域受到广泛关注。相比于刚性结构,MOC展现出独特的构象柔性与动态响应能力,能够在外界刺激下发生结构重组,从而模拟生物分子如酶的适应性行为。例如,天然酶通过底物诱导配位过程引发构象变化以精准完成催化反应。类似地,MOC能够在不同外界刺激作用下发生异构化转变,即通过可逆构象重构实现不同热力学稳态之间的转换,并调节其内腔的开放或闭合状态,从而赋予材料全新的功能属性。MOC的这种异构化行为不仅深化了对分子尺度结构适应性与动力学机制的理解,也为构建智能响应材料提供了理论基础。

目前,诱导MOC异构化的刺激手段多种多样,包括组分更替、客体分子引入、溶剂极性变化、温度调节、pH变化以及体系浓度的调整等。这些外部刺激可以显著调控MOC的构象、对称性及腔体可达性,进而实现其功能状态的转换。尽管单一刺激驱动的MOC结构转变已被广泛研究,并取得了丰富成果,但多重刺激协同调控体系中仍存在诸多挑战,尤其是在调控机制解析、异构化过程的可逆性实现以及结构变化的精确控制方面。进一步发展多因素耦合调控策略,不仅有助于深化对复杂体系结构-功能关系的理解,也为开发新一代可编程分子器件和智能响应材料奠定基础。

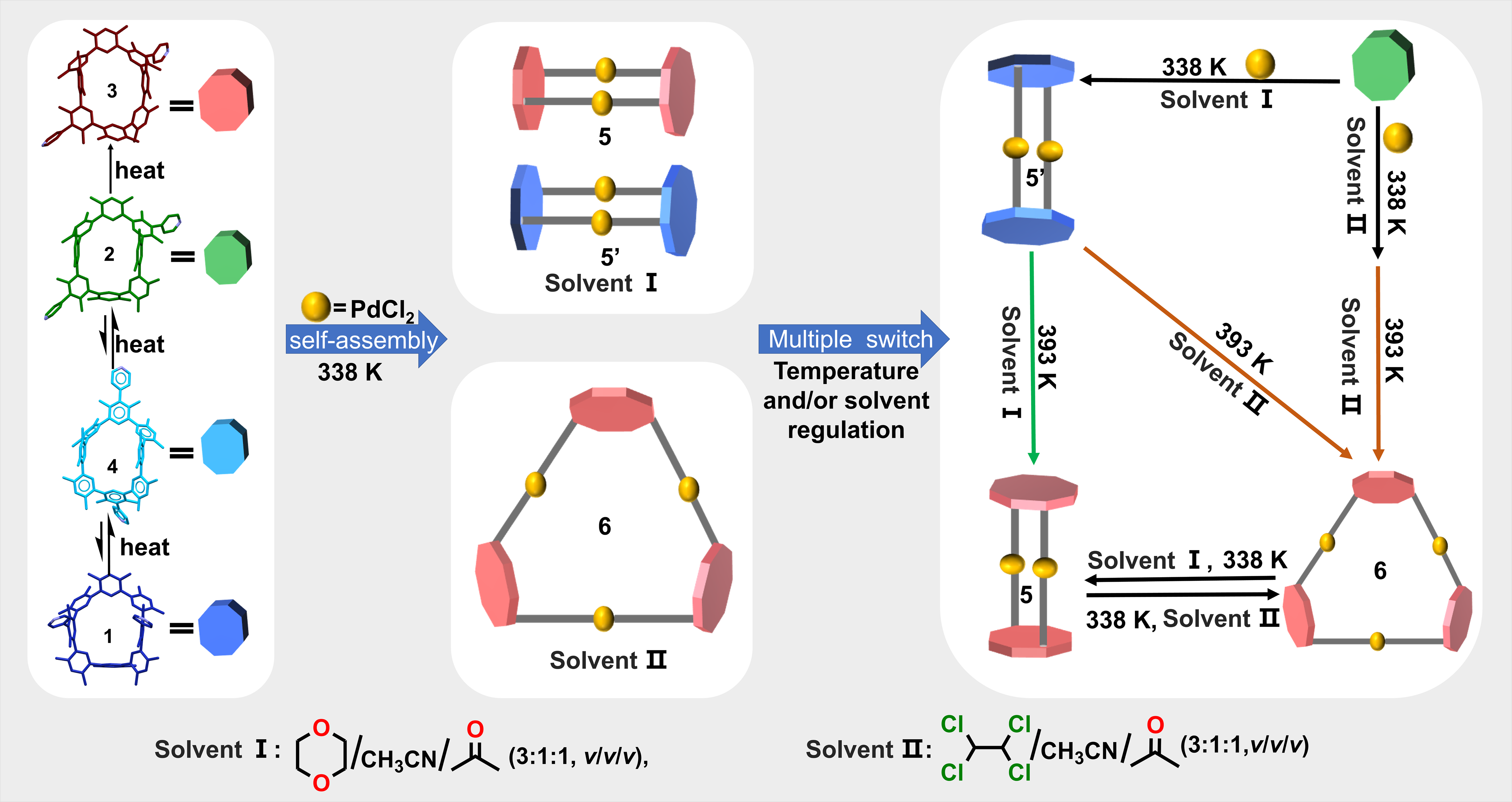

针对多刺激响应条件下金属-有机笼(MOC)结构调控的挑战,北京师范大学龚汉元课题组在前期成功构筑一系列具有阻转异构特性的大环化合物及其刺激响应自组装材料的基础上 (Nat. Commun., 2024, 15, 6559; J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 14010-14018; Nat. Commun., 2023, 14, 8166; J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 2315-2324; Nat. Commum., 2020, 11, 77; Chem. Commun., 2019, 55, 3701-3704.),近期开发了一种可通过温度/溶剂协同控制实现结构可逆切换的多功能化学开关型MOC系统。该体系的核心结构单元为环[6](1,3-(4,6-二甲基)苯)(4-吡啶)[6](1,3-(4,6-二甲基)苯)(CP2),通过Suzuki偶联反应合成,具有刚性分子骨架且在室温下可稳定存在。该分子体系表现出三种明确的阻转异构体:1(Cs对称)、2(C1对称)和3(C2v对称)。温度调控实验揭示,异构体1和2为热力学亚稳态,能够在升温条件下发生部分或完全转化,最终形成热稳定异构体3;此外,在高温阶段还观测到一种瞬时生成的中间构型4(Cs对称)。相比于此前报道的CP4体系,CP2在阻转异构体数量、构象对称性、热诱导转化路径及其结构稳定性等方面表现出显著差异,表明该分子框架在热调控下具备更高的构象响应多样性。

在溶剂调控条件下,不同异构体表现出截然不同的配位自组装行为。在1,4-二氧六环存在下,异构体1、2和3分别与Pd2+离子配位,生成M2L2型矩形金属-有机笼,分别标记为笼体5和5'。然而,当将溶剂更换为1,1',2,2'-四氯乙烷时,异构体3与Pd2+反应则形成全新的M3L3型六方笼结构(6)。笼体5可在不同溶剂之间实现可逆切换为笼体6,而含有亚稳异构体1的笼体5'亦可通过温度和溶剂的协同调控,发生从笼体5'向5或6的结构转化。更为重要的是,该体系表现出分子笼5和6的良好可逆转换性:这一协同响应行为不仅展示了MOC系统在分子层次结构可编程调控方面的巨大潜力,也为多刺激条件下构建可控动态功能材料提供了新的思路。

总之,本研究构建了一种创新的多功能化学开关系统,能够实现对金属-有机笼(MOC)构象组装行为的精确调控。该系统基于新型大环配体(CP2)的阻转异构体结构设计,展现出对温度与溶剂等外部刺激的协同响应能力,进而实现了不同类型MOC的可控组装及其可逆转化。通过引入多刺激耦合调控机制,本工作不仅拓展了对金属-有机笼动态结构调节策略的理解,也为开发可编程、自适应的智能分子材料提供了重要理论依据与实践路径,回应了智能材料构筑中对结构可控性与响应可逆性的关键需求。

相关工作得到了国家自然科学基金(92156009)、中央高校基本科研业务费专项资金、北京市教委、北京师范大学的资助。相关成果近期发表于期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》:Synergistic Regulation of Metal-Organic Cage Architectures via Temperature and Solvent-Drived Atropisomerism. Jiaqi Liang, Li-Jun Peng, Ke-Lin Zhu, Zhi-Ao Li, Xu-Lang Chen, Yu-Dong Yang, Qian Li, Qian-Nan Bi, Jie Cui, Ai-Jiao Guan, Tong-Ling Liang, Xiang Hao, Heng Wang, Xiaopeng Li, Han-Yuan Gong*. PNAS. 2025, 122, e2500357122. https://doi.org/10.1073/pnas.2500357122. 北京师范大学是该工作唯一通讯单位;梁家其博士是第一作者,龚汉元教授为唯一通讯作者。