碳纳米管因其独特的力学与光电性能,一直是纳米材料领域的研究热点。其中,环对苯撑(CPP)作为扶手椅型碳纳米管的最短结构单元,其合成与性能调控研究备受关注。北京师范大学化学学院江华教授团队长期致力于新型有机超分子体系的开发。研究表明,在CPP的骨架中引入电子给体(D)或受体(A)单元,能有效分离其前线分子轨道,从而显著调控其光电性能。因此,构建具有D-A结构的碳纳米环,对于推动其在材料科学等领域的应用至关重要。为拓展D-A型碳纳米环的种类并挖掘其优异性能,江华教授课题组最新报道了一系列不同尺寸的新型D-A纳米环NDI-[n]CPP (n = 7, 8, 9),以萘二酰亚胺(NDI)单元作为电子受体,CPP环作为电子给体(ACS Appl. Mater. Interfaces., 2025, 17, 3, 5202–5212)。该系列大环可作为光电导层,在光照下表现出显著的光电流,电流大小与环的尺寸大小高度相关,随着环尺寸减小而呈现出增加的趋势。NDI-[7-9]CPP与C60络合物在相同条件下表现出显著的光电流增强,其中,络合物的光电流约为纯NDI-[7]CPP的3.5倍。此外,还探索了NDI-[7-9]CPPs在电子和空穴传输器件中的潜在应用,揭示了其作为活性电荷传输层的双极行为的明确证据。

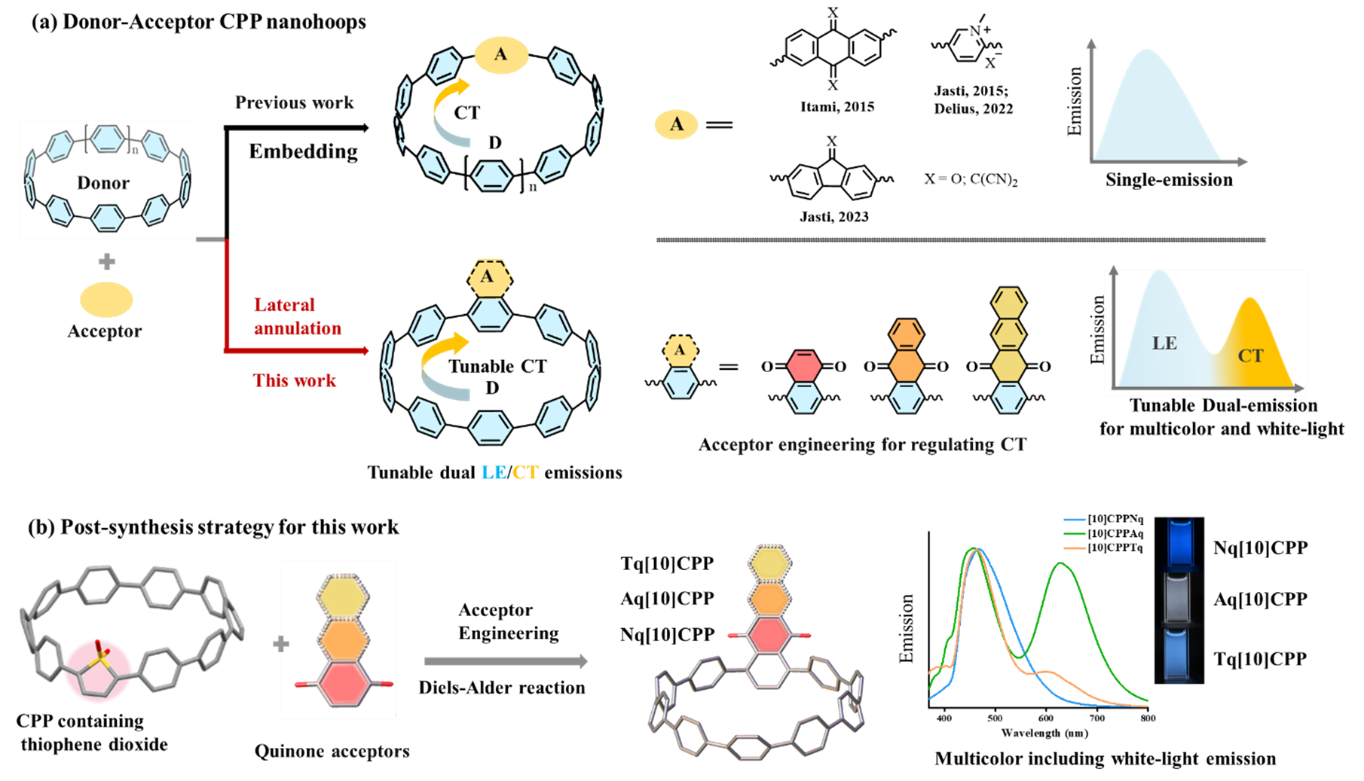

课题组在深入研究中发现,当前报道的大多数D-A CPPs仅展现出由电荷转移(CT)激发态引发的单一荧光发射,极大地限制了CPP在多色发光材料领域的应用潜力。因此,开发具有多种激发态的供-受体型CPP以实现单分子白光发射是富有挑战性的。

图1. 构建具有双发射态的D-A CPP环的概念与策略。

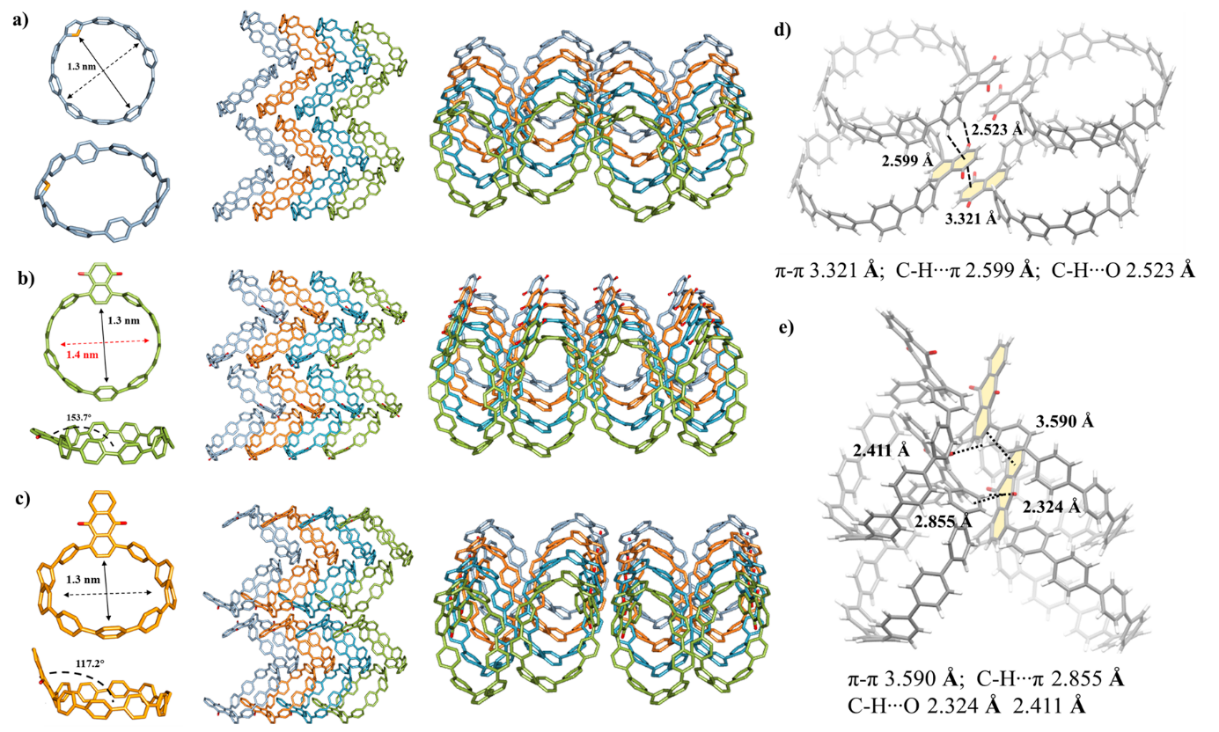

针对上述难题,北京师范大学江华教授、陈雪波教授、王颖副教授报道了一种基于砜杂大环后修饰的高效合成新策略,精准构建了三种含不同共轭度醌基元(萘醌、蒽醌、四并苯醌)的新型供-受体(D-A)碳纳米环(Nq/Aq/Tq[10]CPPs),从而通过受体工程成功调控了大环的荧光颜色。晶体结构分析揭示了分子堆积的差异,Nq[10]CPP借助萘醌基元在大环空腔外的强π-π相互作用形成鱼骨型堆积,而Aq[10]CPP则因其较小的倾斜角导致蒽醌部分插入邻近的CPP空腔。荧光研究显示,这些含醌CPPs在有机溶剂中单波长激发下,展现出独特的归属于局域激发态(LE)和电荷转移激发态(CT)的受体依赖的双发射特性,进而产生多色荧光。尤为突出的是,Aq[10]CPP在氯仿中成功实现了单分子白光发射。此外,在THF/水混合体系中,含醌大环及砜杂大环的双发射峰强度比可通过聚集程度进行精确调控,随着水含量增加展现出包括白光在内的多种荧光发射。丁达尔现象和动态光散射实验证实了聚集体的形成和纳米颗粒的产生,扫描电子显微镜(SEM)则进一步揭示了CPP大环聚集体的精细形貌。更有趣的是,Aq[10]CPP的荧光颜色还能通过氧化还原手段实现从白色到蓝色的调控。该研究为碳纳米环应用于多色发光与单分子白光材料领域提供了重要的突破性进展。

图2. Th[10]CPP、Nq[10]CPP与Aq[10]CPP的单晶结构,堆积图,以及分子间相互作用图。

本工作被Nature Communications期刊,以“Acceptor Engineering of Quinone-Based Cycloparaphenylenes via Post-Synthesis for Achieving White-Light Emission in Single-Molecule”为标题接收发表(Nature Communications, 2025, 16, 467),北京师范大学化学学院为该工作完成单位,2023级博士生李笑男为第一作者,江华教授、陈雪波教授和王颖副教授为共同通讯作者。

近期,课题组应Chem. Commun.编辑邀请撰写了综述文章(Feature article),系统总结了近年来CPP及其衍生物的设计合成进展,并重点探讨了这些大环在手性材料、超分子化学及光电材料等领域的应用前景,为相关研究人员提供了重要参考(Chem. Commun., 2025, 61, 9836-9852)。博士生李笑男和郭盛柱为共同一作,江华教授为通讯作者。感谢国家自然科学基金的大力资助与支持。